本記事では、2025年9月3日-8日、(一社)日本建築学会主催の「学生と地域との連携によるシャレットワークショップ―大牟田市中心市街地のまちづくりデザインを考える―」にて、提案された内容について紹介いたします。

本ワークショップは、建築・都市計画を学ぶ全国からの学生33名が大牟田市に滞在し、地域の協力のもと現地調査や議論を重ねながら、大牟田のまちなかの将来像を考え、デザイン・提案する実践的なプログラムです。

※なお、10月5日(日)に開催される「まち、いこ!Gyanフェス2025」期間中、古里荘(オープンビルディング&スタンプラリーの会場の1つになります)にて、本ワークショップで提案された5つのまちづくり案の内容とともに、各提案の模型も展示いたします。参加者の皆さまは実際の模型を見ながら学生たちのアイデアをより深く理解できる貴重な機会となりますので、ぜひお立ち寄りください。

※学生シャレットワークショップの概要については別記事「日本建築学会主催の学生シャレットワークショップを後援しました」をご覧ください。

ー学生の提案内容ー

すきまち

~まちのスキマを活かして好き間をつくる~

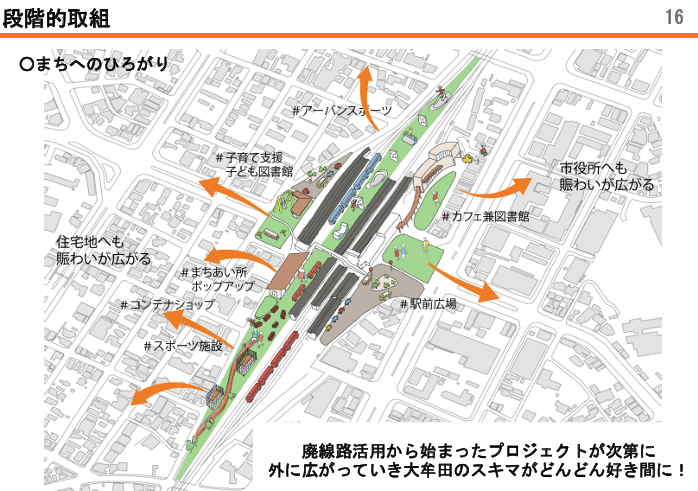

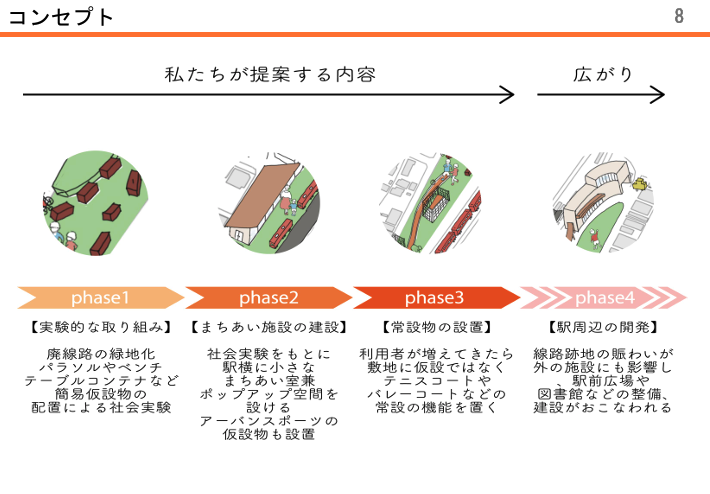

大牟田駅には、JR九州と西鉄の線路に挟まれた現在は利用されていない鉄道敷跡地があります。当敷地をランドスケープによる緑地化とコンテナ利用からはじめ、アーバンスポーツ(スケートボード・ボルダリング・パルクール)など、駅利用者や市民が利用できる小さな公共的空間を作り出そうとする提案です。市民や駅利用者が集う新たな居場所を創出します。

あつまれ、おおむたの杜

市民の誇りである本館を残して、本館を中心に市民が憩う場所をつくる

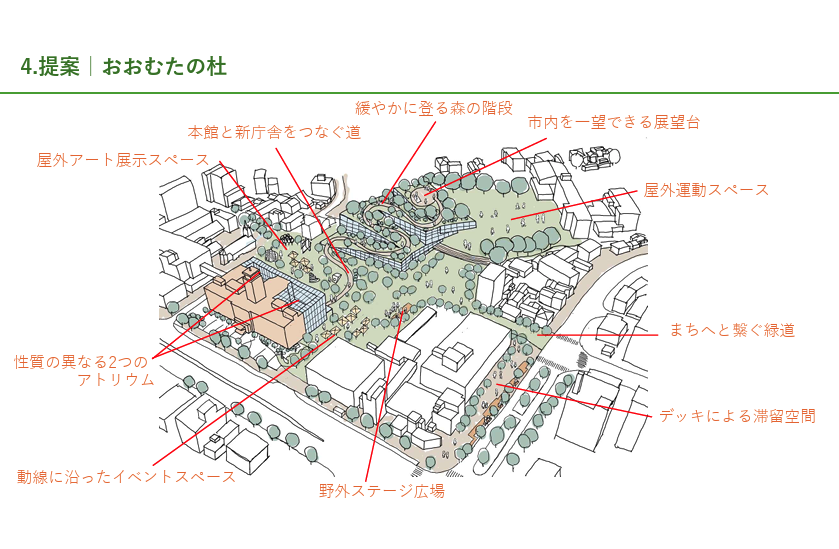

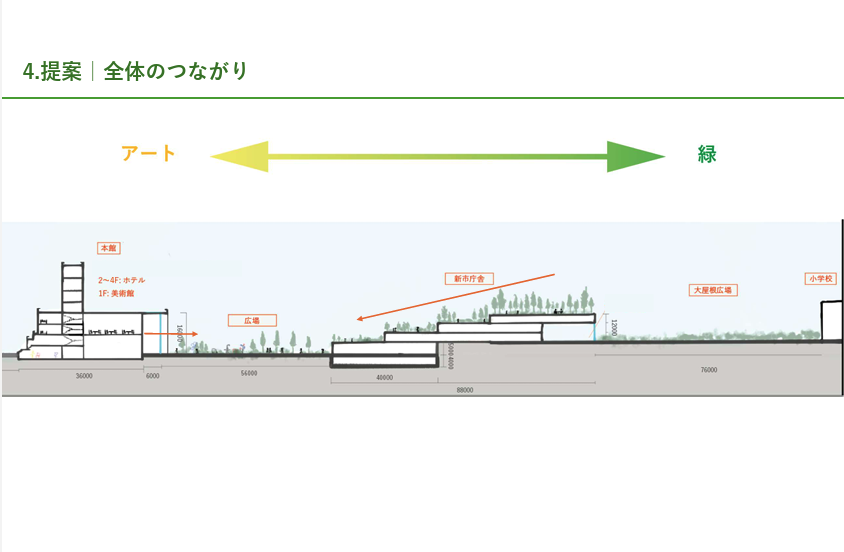

歴史的建造物である市役所本館を保存しつつ一部増築を行い、美術館兼ホテルとして利活用。また、新庁舎は笹林公園に地形に沿って設置し、本館から新庁舎、そして周辺の公園や小学校まで連続的な市民の憩い空間をデザインする提案です。地域の誇りを活かし、市民にとって憩いの場を生み出します。

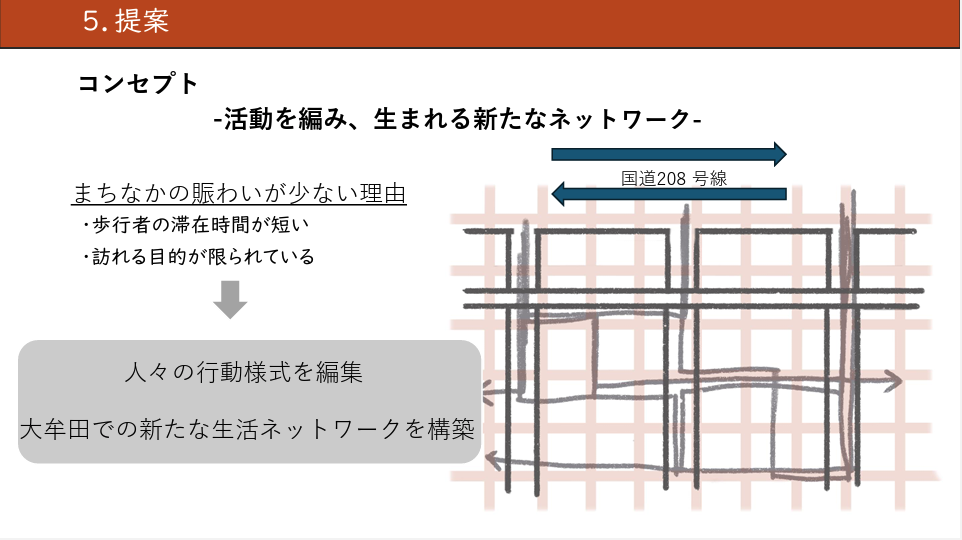

編・牟田(あむた)

ー多様な側面を編み込むまち、大牟田ー

まちなかの歩行者減少に対応し、国道208号の車線を削減。歩道沿いにパークレットとパーキングロットを配置した通路を設け、モビリティポートも整備します。さらに空地やリノベーションを活用して、線路を渡った西側の魅力的な市街地まで人をひきつける東西方向の「横糸」を編み込むように街の魅力を高めるデザインを考えました。

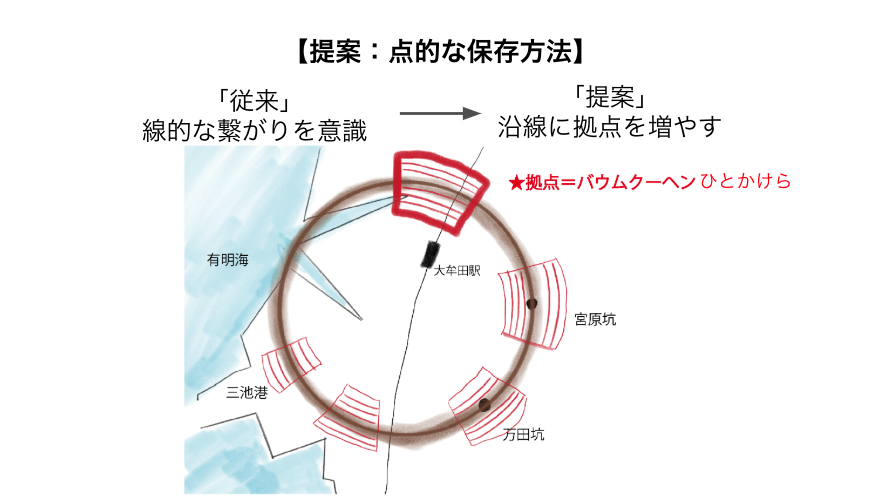

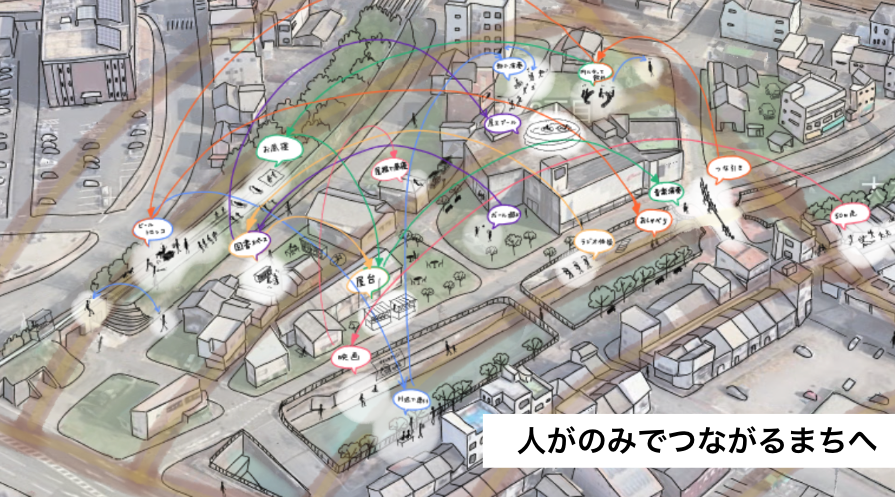

まちにとびだせ!

~”まちのみ”のススメ~

かつて、大牟田・荒尾の市街地を通って、炭鉱の抗口や職員住宅、工場群などをつないでいた炭鉱鉄道敷跡地をバームクーヘンに見立て、まちなかにかかる部分は大牟田川、栄町、新銀座商店街など層が重なるように魅力がある地域であると捉えます。その層である既存の空間の中で可能な「まちのみ」という市民主体の活動を提案しました。地域の層と歴史を活かしながら、多様な市民参加を促進し生活の活気を増す連鎖を起こしていく狙いを持っています。

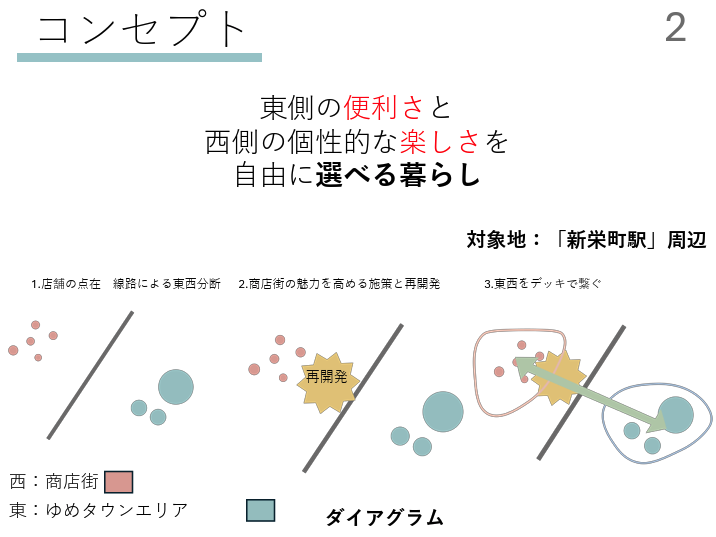

てくてく楽しい選べる暮らし

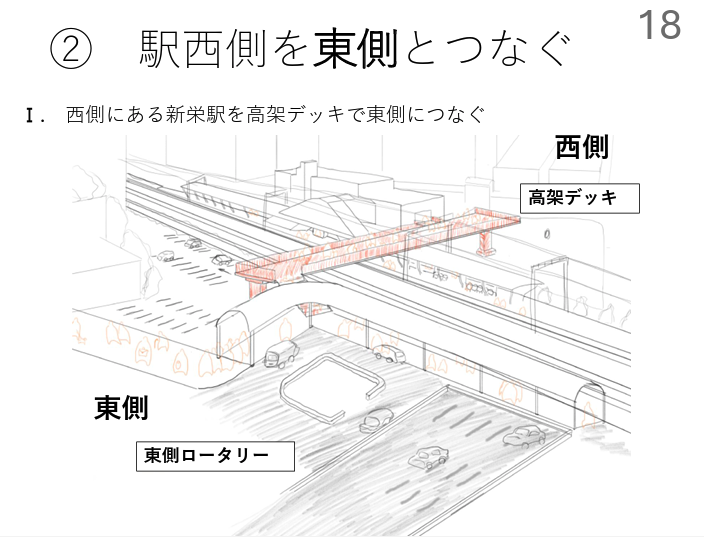

70年代頃に工場跡地に整備された新栄町で、新栄町駅周辺で再開発が検討されています。その周りの魅力を再構築すべく、東口ロータリーや東西自由通路の新設、炭鉱鉄道跡の遊歩道化を提案。商店街ビルのリノベーションや未利用地の広場化によって利便性と地域の個性の向上を図り、魅力ある住みやすいまちづくりを目指します。

ー総括ー

学生たちは4泊5日の集中期間中、大牟田のまちなかを実際に歩き、地域の現状や課題を丹念に調査しながら、5つの異なる視点やスケールによる先進的なまちづくりデザインをまとめ上げました。

提案は、使われていない線路跡地の利活用を軸に、駅周辺の魅力向上、市庁舎本館の保存活用と新庁舎建替による憩いの場づくり、国道の車線削減と歩道空間の整備、川と炭鉱鉄道跡の間に生まれる小規模な市民活動空間の導入、再開発エリア周辺のネットワーク再編など多方面の具体的施策が含まれていました。いずれも、まちなかの住みやすさや快適な公共空間不足という課題に直接応える重要な提案です。

これらは、交通の結節点である大牟田駅・新栄町駅周辺を中心に、UDCOMT.のフィッシュボーン戦略に則り、生活と交流の充実、そして市民の誇りや居心地のよさを取り戻す取り組みの方向性を示しています。学生の多様な視点は、今後の地域のまちづくりを考える上でも大きな示唆であると考えます。

UDCOMT.は、この提案を地域と連携して活用し、公・民・学の協働による中心市街地の価値向上や空き家・空地の活用、そして若者の創造力を生かした新しい街づくりの仕組みづくりに積極的に取り組んでいきます。地域の賑わい創出とシビックプライドの醸成に向け、これらの提案を未来のまちづくりへ確実に繋げてまいります。